突遭3·15执法围剿,华彬“红牛”微信公众号失去“红牛”背后藏深意

- 2025-03-18 11:28

- 网络

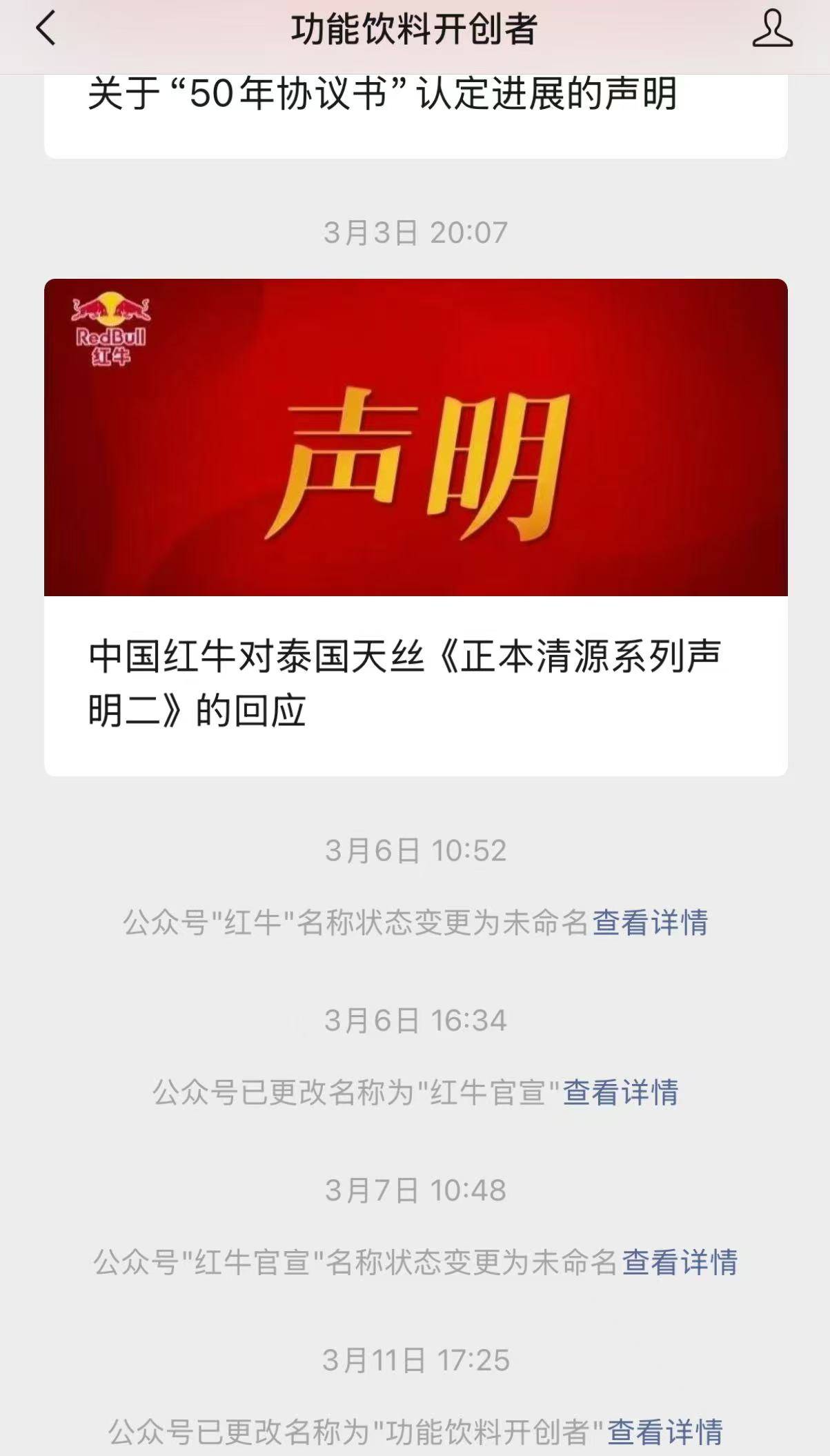

近日,华彬集团旗下的“北京红牛饮料销售有限公司”微信公众号经历了一系列名称更改,从最初的“红牛”更名为无名状态,从无名状态到“红牛官宣”,从”红牛官宣“再到”无名状态,最终的“功能饮料开创者”。而该公众号的“红牛Red Bull“ logo也被删除。

在这一诡异变化的背后,也体现出近年来华彬集团在“红牛”商标的所有权争夺中屡屡败诉,面临着法律判决和市场监管的双重压力。与此同时,华彬红牛的品牌认知和市场渠道正在遭遇挑战,线上线下渠道纷纷封杀其产品,庞大的经销商网络也面临信心危机。

“诡异更名”,

“中国红牛”没法再自称“红牛”

2025年3月,部分饮料行业人士观察到一个微妙变化——华彬集团全资控股的”北京红牛饮料销售有限公司"旗下微信公众号"红牛",在30天内接连更名为“”(无名状态)"红牛官宣"“”(无名状态)及"功能饮料开创者"。这一突然弃用“红牛”字样的举动引发诸多猜测:华彬方面究竟是主动放弃使用红牛商标,还是被迫改名?

据了解,尽管试图淡化商标关联,但账号主体信息仍清晰显示为"北京红牛饮料销售有限公司",而该企业正是多地法院判决中的侵权主体。

该公司及其关联的三家工厂此前已在与天丝集团的商标纠纷中被法院判定侵权,要求停止使用“红牛”商标。其中,2022年10月吉林省高院判决红牛维他命饮料(湖北)有限公司、北京红牛饮料销售有限公司及其吉林分公司立即停止生产、销售带有“红牛”商标的饮料,并停止在企业名称中使用“红牛”字样 。

对于“频繁更名”,不少业内解读认为,这意味着华彬集团已无法在公众号等官方渠道继续使用“红牛”商标,背后原因很可能是商标法律纠纷的压力使然 。毕竟,自商标权归属争议白热化以来,法院判决和监管执法都在限制华彬对“红牛”字样的使用,例如相关法院明确要求华彬停止在企业名称中使用含有“红牛”字样 。

因此,华彬官方公众号去品牌化、更名为“功能饮料开创者”,被部分业内人士视作其在法律压力下的一种避险和策略调整 。有观点认为,“功能饮料开创者”的定位是在宣示华彬红牛在中国功能饮料市场的开创功劳,试图在品牌归属受限的情况下,继续传递自身的影响力。

不过,一些业内人士指出,公众号改名背后折射出华彬红牛当前尴尬的处境:由于商标归属未决且多场官司处于劣势,华彬可能“不能用了”或“不让用了”红牛商标,不得不用其他称谓替代 。这一变化也向市场释放出信号——原本在中国家喻户晓的“红牛”品牌,正面临商标使用受限的困境,其未来走向引发业内高度关注。

事实上,近几年,围绕“红牛”商标归属,天丝集团和华彬集团展开旷日持久的司法拉锯战。

自2016年天丝集团(红牛商标持有人)宣布华彬红牛20年经营授权到期后,双方在全国各地发起了数十起诉讼。这些案件大多以天丝公司胜诉告终,法院认定华彬集团相关公司侵犯了红牛商标权。

其中,中国最高人民法院于2020年12月21日作出终审判决,明确“红牛”系列商标归属天丝集团所有,华彬集团旗下合资公司对该商标的许可使用期限已于2016年10月6日届满。这一最高法裁决为商标权之争定调,此后各地法院在后续侵权案件中普遍采纳了这一原则立场。

具体而言,北京红牛饮料销售有限公司及其所关联的华彬系工厂在多起案件中被认定构成商标侵权和不正当竞争。

例如,吉林省高级人民法院于2022年10月31日一审判决(〔2016〕吉民初34号),认定华彬集团控制的红牛维他命饮料(湖北)有限公司、北京红牛饮料销售有限公司及其吉林分公司未经许可继续使用“红牛”商标,已侵犯天丝公司的商标专用权。

类似地,黑龙江省高级人民法院也于2023年4月12日作出一审判决(〔2017〕黑民初12号),判定红牛维他命饮料有限公司(即中泰合资的“中国红牛”公司)立即停止生产侵害“红牛”注册商标权的产品,北京红牛饮料销售有限公司立即停止销售侵权产品。

除了吉林、黑龙江,高院层面的判决之外,浙江高院、广东广州天河区法院等也相继裁定华彬旗下红牛工厂和销售公司侵犯商标权。据统计,江苏、广东、湖北等地的华彬红牛工厂在2021年至2023年间陆续被判定商标侵权,各法院责令相关工厂停止生产销售侵权产品,累计判赔金额约4.49亿元人民币。

据统计,截至2024年中,全国已有数十起针对华彬红牛的侵权判决出炉,法院更多地支持了天丝集团的诉求。这些判决详细阐明:华彬集团原合资公司对“红牛”商标的许可早已到期,之后继续使用该商标及“红牛”字号并进行生产经营,属于未经授权的非法行为 。法院认为此举不仅侵犯商标专用权,还会导致公众混淆误认,构成不正当竞争。

这些法院判决的密集落地,等于在法律层面逐步切断了华彬红牛对“红牛”商标的使用权。

渠道“变天”,

华彬红牛被执法

在司法裁决明晰“李逵”“李鬼”之后,政府市场监管部门也对侵权产品展开了大规模的执法行动。尤其是在今年3·15消费者权益日期间,各地监管部门针对假冒侵权商品的专项检查力度加大,“华彬红牛”(由红牛维他命饮料公司出品的“红牛维生素功能饮料”)成为重点整治对象之一。

从省会城市到县乡市场,各地执法人员对超市、批发渠道中销售的红牛饮料进行排查,一旦确认属于华彬集团生产且未经授权的红牛产品,便依法采取措施。常见的执法手段包括:下架封存涉嫌侵权产品、对经销商和零售店发放责令整改/警示通知,责令停止销售华彬红牛,并没收违法所得或拟处以罚款等。

在强监管高压下,不少终端商户选择配合,将相关商品撤柜退货。同时,各大城市的经销商仓库也成为检查重点,一些库存的华彬红牛货物被查扣或责令退市处理。据统计,截至目前,针对“华彬红牛”的行政检查已覆盖全国大部分地区,实现了对违规销售行为的广泛震慑。

监管高压的直接影响就是让华彬红牛的市场可见度大幅降低,大量销售网点被“清场”。

据媒体报道,随着全国多地监管查处铺开,华彬集团的终端销售业绩遭受冲击。许多原本陈列销售红牛饮料的商超、便利店在执法压力下不敢再售华彬版本的红牛饮料,这意味着华彬红牛赖以生存的庞大渠道网络正在被行政手段切断。

与此同时,消费者市场信心也受到一定影响。监管部门的频频公告相当于官方宣示了哪些“红牛”是侵权产品,提醒消费者谨慎识别。这对华彬红牛的品牌形象带来负面冲击,一些消费者开始质疑自己买到的红牛饮料是否合法。一时间,“华彬红牛被禁售”的消息在社交网络流传,让华彬方面不得不多次澄清判决未生效、生产仍在继续等。

总的来说,3·15期间的严查整治在全国范围营造了对侵权红牛零容忍的高压态势,从渠道和消费者两端挤压了华彬红牛的生存空间,对其市场造成了显著影响。

在线上渠道,华彬红牛同样遭遇重大挫败。

自2022年底以来,天丝集团陆续向各大电商平台投诉举报侵权商品,“华彬红牛”产品被主流电商平台集体下架。截至2023年初,京东、天猫等国内主要电商已全面停止华彬红牛的销售。随后,苏宁易购、拼多多以及淘宝系平台也相继屏蔽相关商品。到2024年中,在淘宝、京东等主流电商渠道已基本看不到华彬红牛的踪影。

例如,有消费者反映在京东搜索“红牛维生素功能饮料”,只能找到红牛或东鹏特饮等产品,原来常见的华彬版红牛链接已不复存在。这种线上全网下架的局面,对现代消费市场尤为致命——失去电商阵地意味着华彬红牛无法触及庞大的线上消费者群体,特别是年轻一代和城市白领市场。

电商渠道的封杀直接压缩了华彬红牛的市场份额。

一直以来,红牛品牌在国内能量饮料市场占据龙头地位。然而随着华彬红牛受限,其增长显著放缓。数据显示,2024年华彬红牛销售额约重回210亿元规模,年增速仅1.3%,明显跑输行业平均增速。华彬红牛虽然销售额仍暂居首位,但领先优势正在被迅速蚕食。业内分析认为,这与华彬红牛在电商等新兴渠道的缺位密切相关:线上失势让东鹏等竞争对手有机可乘,迅速抢占了年轻消费群体和下沉市场的份额。

除了数量上的损失,品牌影响力层面华彬红牛也受到打击。

有观点指出,红牛品牌在中国正经历声誉危机:天丝集团加紧宣传自家才是“正宗红牛”,邀请知名明星代言其红牛维生素风味饮料等,而华彬方面由于失去品牌名称使用权,推广上受到掣肘,只能低调行事。这种反差使得红牛品牌形象趋于割裂,市场份额也相应分散。

不过,值得注意的是,华彬红牛并未彻底退出市场。尽管线上渠道全军覆没,但华彬集团依托深耕多年的线下经销网络,产品在不少地区仍有铺货销售。

据报道,2024年7月华彬在湖北的红牛生产基地还下线了第200亿罐红牛饮料,显示生产在持续进行,同时该品牌在线下仍然拥有广阔的销售空间。也就是说,在严格监管下,华彬红牛更多转入线下特定渠道销售,试图以此维系市场份额。但长远来看,缺席了增长最快的电商渠道以及诸多大型连锁卖场、加油站便利店(如中石油、中石化旗下便利店已不卖华彬红牛 ),其市场占有率很可能逐季走低。

经销销“自保”,

上下游被牵连被迫承压

有观点认为,在红牛商标纠纷过程中,华彬集团采取的一大策略是稳定自身生产,将终端销售的压力交给广大的经销商和分销商。然而,这种做法在法律高压下实际上等同于将商标侵权的法律风险转嫁给了经销体系。

自最高法裁定红牛商标归天丝后,在全国多起案件中,除了华彬集团旗下的生产企业被起诉外,经销商作为共同被告的情况并不鲜见。例如,在沈阳、成都、武汉等地,法院均判定销售华彬红牛的经销商构成侵权,需要承担连带责任。

对于众多中小经销商而言,这样的法律风险和经济压力是难以承受的。上游厂家华彬集团并未替经销商兜底:华彬一方面对外宣称判决未定、会上诉到底,另一方面继续向经销商供货,鼓励他们坚守市场。这实则将经营风险转嫁给了渠道商。如果经销商因为销售华彬红牛被罚款甚至丧失营业资格,损失主要由经销商自己承担。这种状况下,不少经销商对于继续代理华彬红牛心生动摇。

由于不堪长期诉讼和查处之扰,部分经销商选择“倒戈”。有业内人士透露,华彬红牛的经销商和供应商在无休止的官司面前“不胜其扰,甚至倒戈相向” 。一些曾经忠诚的分销伙伴开始另谋出路,转而代理竞争品牌功能饮料,或者直接经营天丝授权的红牛产品。

对经销商而言,代理侵权争议产品意味着每日经营如履薄冰,一旦当地监管收紧就可能血本无归。因此,很多人不得不权衡利弊。华彬红牛赖以起家的营销铁军由上万名经销商组成,如今这个网络正因法律风波而元气大伤。有分析指出,哪怕未来华彬在某些官司上扳回一城,经销商体系受创的元气也难以迅速恢复 。渠道商的信心一旦流失,重建将非常困难。

即便如此,华彬集团也在想办法安抚和稳住经销商队伍。

据报道,华彬一再向合作伙伴强调其拥有50年经营权的“协议书”,并对外宣布深圳前海法院判决该协议书第一条有效,意指天丝及第三方50年内无权在中国生产红牛。这些说法被视为华彬在给经销商“打气”,让他们相信华彬红牛最终能赢得合法身份,从而继续售卖产品。

然而,多地法院并不认可该协议,甚至直言即便协议有效也不包含商标授权内容。因此,华彬试图用未定之案的所谓协议来稳定军心,其效果是有限的。2025年1月,深圳中院以“程序错误”撤销前海法院对协议部分条款的认可判决,发回重审,再次击碎华彬的合法性幻想。

更致命的是产业链上游的动摇。为华彬代工红牛罐体的奥瑞金公司,因侵权被多地法院累计判赔超5000万元,武汉、北京等地法院直接切断其生产线。法律利剑直指华彬命脉——2024年数据显示,其年销售额虽仍达200亿元,但市场份额已从巅峰期的80%暴跌至40%。

一位业内专家指出,华彬的“时间换空间”策略有其生存考量方面的合理性,但并非长久之计。随着天丝在四川、广西等地投建生产基地,年产能突破20亿罐,正品红牛的供应链优势日益凸显;此消彼长之际,华彬红牛则因法律风险被永辉、大润发等主流渠道集体下架,被迫转向自建便利店等边缘渠道。

也难怪有业内人士认为,华彬集团的策略实际上将自己的风险转嫁到广大经销商身上:一旦商标官司全面败诉,经销商的利益损失将难以避免。当前,经销商能做的要么是观望等待,要么另谋他途。长远看,这场纠纷拖得越久,华彬的渠道体系流失就可能越严重,重建成本也越高。

结语

“红牛之争”正在深刻改变中国功能饮料行业版图。华彬集团从高峰跌落,正处战略转型的十字路口;红牛商标持有人则谋求收复失地卷土重来。未来几年,这一市场的竞争将更加白热化。在监管部门强化知识产权保护的大环境下,“李逵”终将战胜“李鬼”似乎只是时间问题。

如何平稳过渡、寻求新生,将考验彼此的智慧和决心。或许等硝烟散尽,中国功能饮料市场将迎来一个新格局:没有商标纷争困扰,各品牌各凭实力,共同拓展这个充满活力的消费领域。这既是对华彬集团的挑战,也是整个行业走向良性竞争、健康发展的机遇。

本文地址:http://www.cjhyw.com.cn/lieqi/yulun/2088.html

《魔域》史上最豪回归礼:上线送全套+10神器 1小时追平进度

离开太久战力跟不上,回归即弃坑?这一困扰无数老玩家的魔咒今日在《魔域》内被彻底粉碎!3月12日《魔域》将迎来史上最重磅的老玩家回归福利——上线即送 全套幻兽、全套元素+10三洞极品神器、 以及 顶级神火、圣器、圣装

昨天 22:33

《魔域》史上最豪回归礼:上线送全套+10神器 1小时追平进度

离开太久战力跟不上,回归即弃坑?这一困扰无数老玩家的魔咒今日在《魔域》内被彻底粉碎!3月12日《魔域》将迎来史上最重磅的老玩家回归福利——上线即送 全套幻兽、全套元素+10三洞极品神器、 以及 顶级神火、圣器、圣装

昨天 22:33

品牌策划

BRAND 冻龄美貌允儿海报新造型曝光!超厚刘海盖住三分之一脸!网友认不出:好像哪里怪怪的!

允儿是少女时代的门面担当,颜值高身材好的她一直以来拥有超高人气,不论是女团还是演员的身份,都让她尝试了不同的造型。不少网友更称她什么造型都能驾驭,而且丝毫不减个人魅力!最

冻龄美貌允儿海报新造型曝光!超厚刘海盖住三分之一脸!网友认不出:好像哪里怪怪的!

允儿是少女时代的门面担当,颜值高身材好的她一直以来拥有超高人气,不论是女团还是演员的身份,都让她尝试了不同的造型。不少网友更称她什么造型都能驾驭,而且丝毫不减个人魅力!最

亿格云助力全球物流龙头「环世物流」办公安全数字化按下“快进键”

亿格云助力全球物流龙头「环世物流」办公安全数字化按下“快进键” “为支撑公司发展需要,环世物流在多个国内港口、城市及东南亚、北美等地设立30多个分支机构,人员众多、终端设备类型繁冗,给公司的信息安全带来了不

亿格云助力全球物流龙头「环世物流」办公安全数字化按下“快进键”

亿格云助力全球物流龙头「环世物流」办公安全数字化按下“快进键” “为支撑公司发展需要,环世物流在多个国内港口、城市及东南亚、北美等地设立30多个分支机构,人员众多、终端设备类型繁冗,给公司的信息安全带来了不

“护眼神器”黑素真防蓝光眼镜,大品牌“睛”彩呈现

远程办公和在线网课需求猛增,进一步带动了防蓝光眼镜的销量。防蓝光眼镜为什么这么火?上班E族、手机党,和在电脑上上网课的青少年学生,为何都对防蓝光眼镜青睐有加? “蓝光”小知识知多少 多数人对防蓝光一知半解,

“护眼神器”黑素真防蓝光眼镜,大品牌“睛”彩呈现

远程办公和在线网课需求猛增,进一步带动了防蓝光眼镜的销量。防蓝光眼镜为什么这么火?上班E族、手机党,和在电脑上上网课的青少年学生,为何都对防蓝光眼镜青睐有加? “蓝光”小知识知多少 多数人对防蓝光一知半解,